《思想道德修养与法律基础》是高校思想政治理论课的必修课程,是一门适应大学生成长成才需要,帮助大学生科学认识人生,加强道德修养,树立法治观念,树立正确世界观、人生观、价值观,成长为社会主义事业的合格建设者和可靠接班人的课程。为加强《思想道德修养与法律基础》课程建设,特制定本规划。

一、指导思想

坚持以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”和科学发展观重要思想为指导,深入贯彻党的教育方针,按照医学教育质量标准和思政课课程建设的要求,大力推动《思想道德修养与法律基础》课程建设,不断提高教育教学质量,增强育人效果,使医学生形成科学的世界观、人生观、价值观和良好的道德品质,成长为具有社会责任感、创新精神和实践能力的高素质应用型医学人才。

二、建设目标

坚持用中国特色社会主义理论体系武装大学生,紧密结合医学院校大学生实际,遵循思想政治教育规律和学生成长成才规律,着力丰富课程的教学内容,改进教学方法,改善教学手段和评价体系,加强实践教学和网络课程建设,切实提高《思想道德修养与法律基础》的针对性和实效性,努力使该课程成为大学生真心喜爱、终身受益的课程。

三、建设方案

(一)教学内容建设

针对医学院院校学生的特点,在掌握基本思想道德和法律知识的基础上,强调实践能力、创新能力的培养和医学人文素质的养成。以2015版《思想道德修养与法律基础》教材为基础,结合新形势和社会重大、热点事件,更新、补充教学素材,切实做到理论联系实际。第一,注重课程从教材体系向教学体系的转化,整合教材内容,在卓越医师班开展专题教学;第二,在教学内容中,注重人文学科和自然学科交叉。在教学案例的选取上强调实用、新颖、符合医学生的特点,开展针对性的医德医风教育,有意识地培养医学生的职业价值观和职业责任。第三,鼓励教师将科研过程、科研成果转化为教学资源,引进课堂,不断丰富、充实教学内容。

(二)教学方法改革

重视理论课教学,理论教学重在少讲、精讲,改变传统单一的灌输式教学方法,主要采用PBL教学、启发式教学、讨论式教学、角色互换式教学、案例式教学、演讲式教学、辩论式教学、调研式教学等多种教学方法。以何碧琼老师的校级教改课题《大学生对思想政治理论课不同教学方法的反应与接受度研究》为基础,研究不同教学方法的优劣,选取适合课程特点、教学内容和学生实际的教学方法,并在实践过程中选择和创新更多的教学方法,通过多种教学方法的结合运用,使理论具体化、观点问题化、过程互动化、结论自助化,使课程内容的系统性和开放性、理论性和实践性、知识性和思想性紧密结合起来,激发学生学习兴趣,培养学生的沟通协作意识、批判性思维和终身学习能力,增强思政课的吸引力和实效性。

减少理论课的教学时数,加大实践教学比重,《思想道德修养与法律基础》课程从2013年秋季学期开始,调整为54学时(3学分),其中理论学时36学时(2学分),激发学生学习的自主性和积极性,真正达到增强教学实效性的目的。

(三)实践教学建设

按照思政部确立的“三位一体” (理论教学、实践教学、网络教学)的教学格局,实践教学是思政课的重要教学形式之一,本课程实践学时占18学时(1学分)。实践教学坚持理论联系实际、课堂学习与课外学习相结合、组织学生积极参加道德实践和法律实践,使学生能够运用所学知识去认识社会、认识自身、指导道德实践和法律实践,加深对理论知识的理解,提高思想道德素质和法律素质,从而进一步提高课程的教学实效性。

实践教学组织方式:

学生按6人一组组成实践团队,以组为单位,围绕课程内容,以社会调查、社会服务、校园文化活动和微电影制作为形式,自行设计实践题目和计划,分工合作,完成实践课题。在全班进行汇报、分享,并提交实践报告。

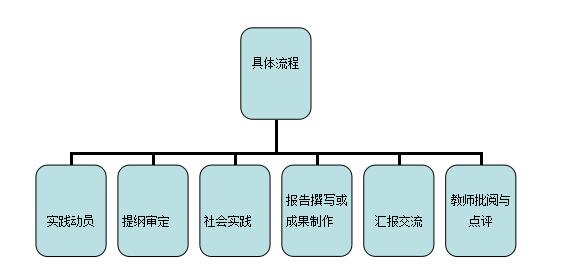

实践教学具体流程:

实践教学成绩评定:

实践教学成绩由指导教师根据学生参与实践活动的情况综合评定。实践教学成绩由课堂汇报和实践报告两部分成绩组成,课堂汇报占60%,实践报告占40%。

总结三年的实践教学经验,逐步形成《基础》课的实践教学特色,确定微电影和庭审观摩2种形式,辅导学生将实践教学做好做精,每年评选出优秀团队和优秀作品,进行表彰。

(四)网络课程建设

从单一的课堂教学模式转变为复合型的课堂教学模式,是当今教育的大趋势。加强网络课程建设,是《思想道德修养与法律基础》课程建设未来三年的重点。

以原有的校级精品课程《思想道德修养与法律基础》为基础,建设打造网络课程并申报校级优秀网络课程。以校园网“课程中心”为平台,建立完善网络课程的所有教学资源,为学生创建交互式的自主学习环境,实现线上线下两种教学模式的结合。学生可通过网络课程教案课件进行自学,达到课前预习、课后复习的目的,通过网络课程资料库,较全面了解和把握与教学内容有关的音像背景资料和现实社会发展动态,使用网络课程习题库实现自测自评,通过网络课程实现师生互动,参与问题讨论,作业的布置与收发,使学习更多元化。

(五)课程评价改革

本课程评价标准按照思政部制定的《思政课课程评价体系》,重视形成性评价与终结性评价相结合,科学合理评定学生课程成绩。

课程考核分为形成性评价和终结性评价两个部分,总分100分,其中形成性评价占40%,终结性评价占60%,具体实施方案如下:

总成绩=形成性评价(40%)+终结性评价(60%)

形成性评价(100分)=考勤(15分)+课堂表现(25分)+实践教学成绩(60分)。形成性评价侧重考察学生学习的全过程。

终结性评价侧重考察学生运用所学课程的知识分析、解决实际问题的能力,采用闭卷考试形式。

德育与法学教研室

二0一六年九月十八日

上一条:校党委书记余小平深入教学一线观摩思政课示范课 下一条:《毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论》课程建设规划(2016—2019)

【关闭】