2025年7月5日,成都医学院马克思主义学院暑期“三下乡”社会实践活动第四天,研究生社会实践团进一步深度考察通江县,寻访非遗传承人,参观中国通江银耳博物馆,通过实地调研和亲身体验,探寻通江乡村振兴密码。

实践团成员来到了巴山非遗剪纸工坊。工坊内,非遗传承人正专注地展示着精湛的传统刻纸技艺,只见刀锋在红纸上灵活游走,一幅幅生动的革命历史画卷徐徐展开。以川陕革命根据地历史为题材的系列作品尤为引人注目,细腻的刀工和饱满的构图,将革命年代的峥嵘岁月栩栩如生地呈现在纸上,每一道刻痕都在讲述着老区的红色故事。实践团成员们围坐在长桌前,在传承人手把手指点下,尝试用刻刀再现革命标语、五角星等红色元素,薄薄的红纸仿佛穿越时空,将非遗技艺与红色文化紧密联结在一起。师生们深刻体会到巴山剪纸背后所蕴含的专注、坚韧与精益求精的工匠精神,以及其作为文化传承载体的重要意义,巴山剪纸不仅是一种传统技艺,更是当地人民对信仰的坚守和对生活美学的追求。

随后,实践团前往通江蜀绣非遗传习中心。数十位蜀绣师傅端坐于绷架前,正在演绎着"以针代笔、以线为墨"的艺术传奇,师生们纷纷驻足绣架前,观看师傅们的绝技,了解蜀绣的针法和技艺特点。传习中心的老师向实践团成员介绍了蜀绣在通江的发展状况,蜀绣技艺传承者们运用传统技艺、结合现代设计理念,增强蜀绣作品的市场竞争力,又借助电商平台开拓市场,蜀绣已成为当地女性灵活就业、增收致富的重要途径,成为推动当地乡村产业振兴的一股重要力量。在蜀绣师傅的指导下,实践团成员们尝试了蜀绣基础针法,一针一线间,不仅感受到蜀绣"绣花花生香,绣鸟能听声"的精妙,更体会到非遗技艺传承红色基因的独特魅力。

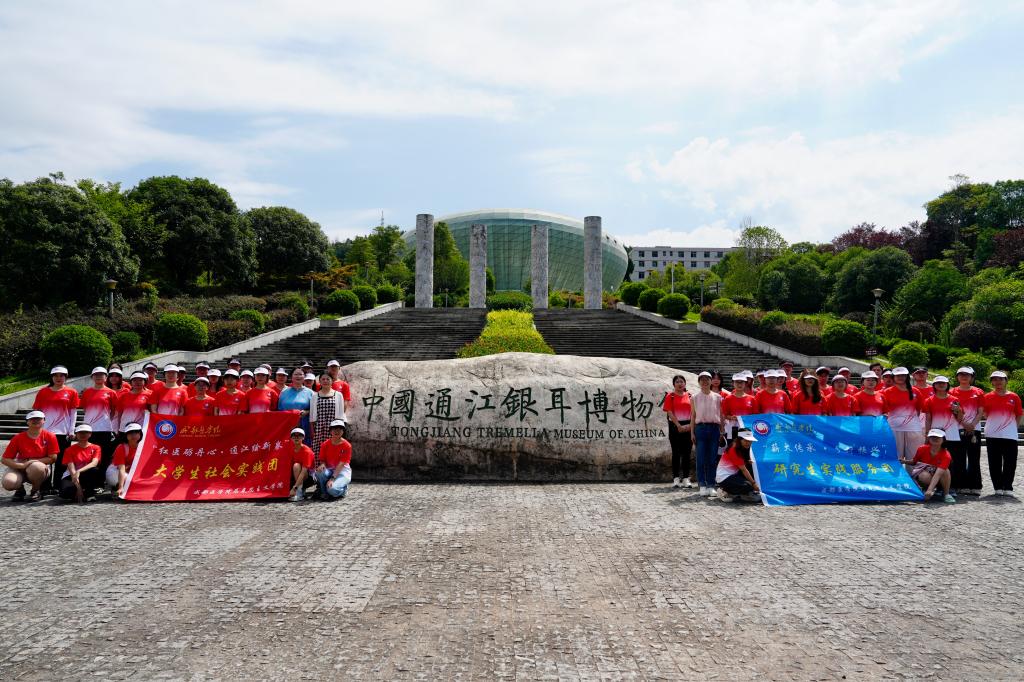

随后,实践团前往中国通江银耳博物馆参观,这座全国首家以银耳为主题的博物馆,向成员们展现了"中国银耳之乡"的独特魅力。展厅中巨型银耳生态艺术装置,在光影交错中再现了青杠林间银耳生长的自然奇观。在历史展区,泛黄的老照片和古朴的采耳工具,诉说着通江银耳自明清以来的600年栽培历史,如今通江银耳作为国家地理标志产品享誉海内外的产业发展故事。特别引人注目的是"红军银耳"故事——1933年川陕苏区时期,当地百姓曾用银耳支援红军伤病员养伤。讲解员指着复原场景说:"这些珍贵的‘红军药膳’谱,见证了银耳‘色如银、形似耳、味甘性平’的食疗价值。"在现代展区里,成员们通过全息投影看到了银耳从菌种培育到采摘加工的全过程,传承与创新和谐共生,共同托举着 “通江银耳” 这块金字招牌,以产业升级带动乡村振兴。通过这次参观,实践团深刻体会到这一"菌中瑰宝"所承载的历史文化与现代价值。

通过此次实地探访,实践团成员们深刻感受到非遗文化所蕴含的历史的厚度与时代的温度。在剪纸的方寸之间、蜀绣的丝线之中、银耳的菌香里,我们不仅触摸到了巴山大地世代相传的匠心技艺,更读懂了红色热土上非遗文化与革命精神的水乳交融。这些承载着历史记忆的活态遗产,正以创新的表达方式讲述着通江革命老区的故事,让红色基因在针线穿梭、刻刀游走、菌菇生长中薪火相传。成员们纷纷表示,将会把这份文化自觉转化为传承动力,让古老技艺在新时代焕发更加绚丽的光彩。

(文/游妙鹤 审核/张俊 编辑/刁穗 终审/彭云)

上一条:铭记抗战历史 共筑复兴伟业 ——马克思主义学院组织开展“三下乡”爱国主义红色教育实践 下一条:文艺下乡颂华章,健康服务进通江:成都医学院马克思主义学院暑期“三下乡”社会实践活动系列报道之二

【关闭】